Il est temps d’aborder la décennie « magique » de mon grand-père. Il est alors âgé de 45 ans, dont 32 ans de décoration !

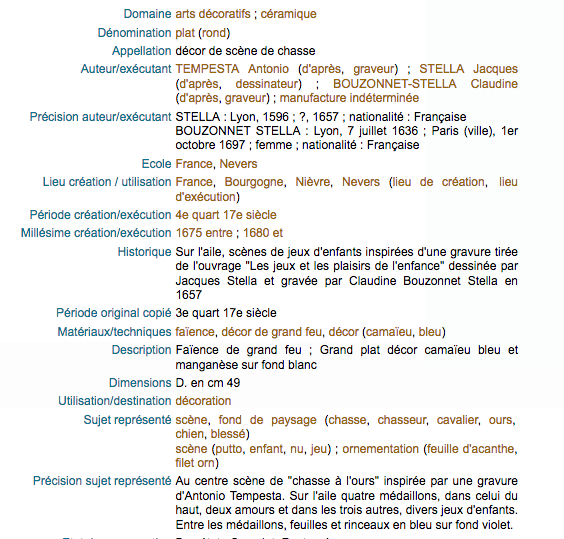

C’est probablement à l’initiative de Jacques Masse que mon grand-père (atelier Petit-feu) mais aussi André Baly, (atelier Grand feu) participèrent à Paris, en mars 1952, au Concours du Meilleur Ouvrier de France.

Si des décorateurs venaient à obtenir des distinctions à ce prestigieux concours, cela aurait des retombées indéniables en terme de notoriété, pour la faïencerie.

Par l’histoire orale de ma famille, mais aussi par de rares écrits, je savais que mon grand-père avait reçu une médaille à ce concours.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, à Desvres en 2011, on comptait sur les doigts d’une main, le nombre de personnes se souvenant de cela !

D’après mes recherches, ce furent pourtant les seuls décorateurs à Desvres, à recevoir une telle distinction, toutes faïenceries confondues.

Les règles de ce concours ayant beaucoup varié au cours de la 1ère moitié du XXème siècle, je trouvais l’essentiel de ces dernières, dans la fiche de recherche AN47 des archives nationales : « distinctions honorifiques de l’Education Nationale »:

MÉDAILLE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Créée par un arrêté du 14 juin 1921, lui-même modifié par un arrêté du 10 mai 1957, la médaille de l’enseignement technique comporte quatre échelons (bronze, argent, vermeil, or) et est attribuée par le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en deux promotions annuelles, les 1er janvier et 14 juillet.

Je suis donc allé à Pierrefitte sur Seine aux archives nationales, pour prendre connaissance des archives relatives à cette médaille.

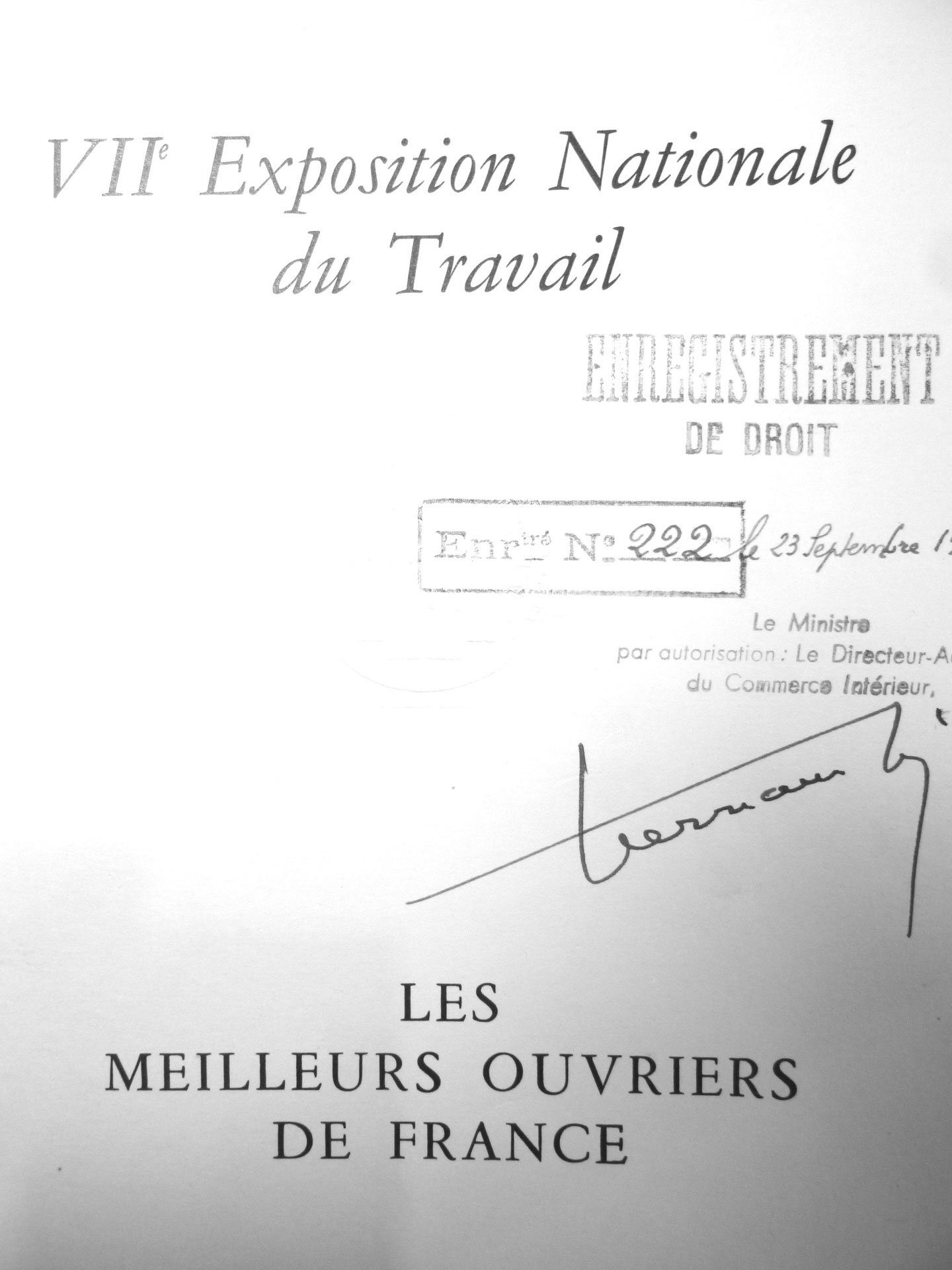

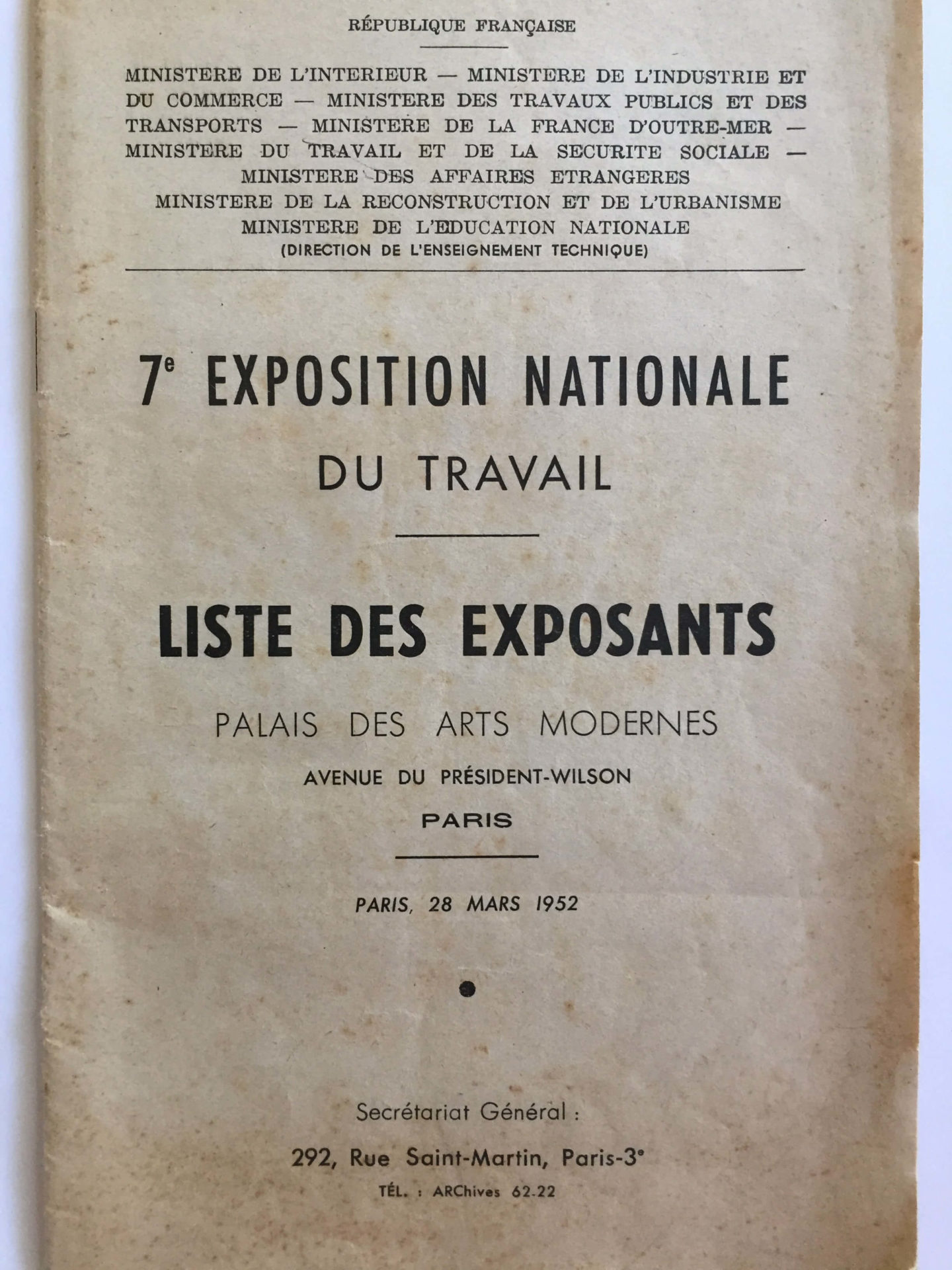

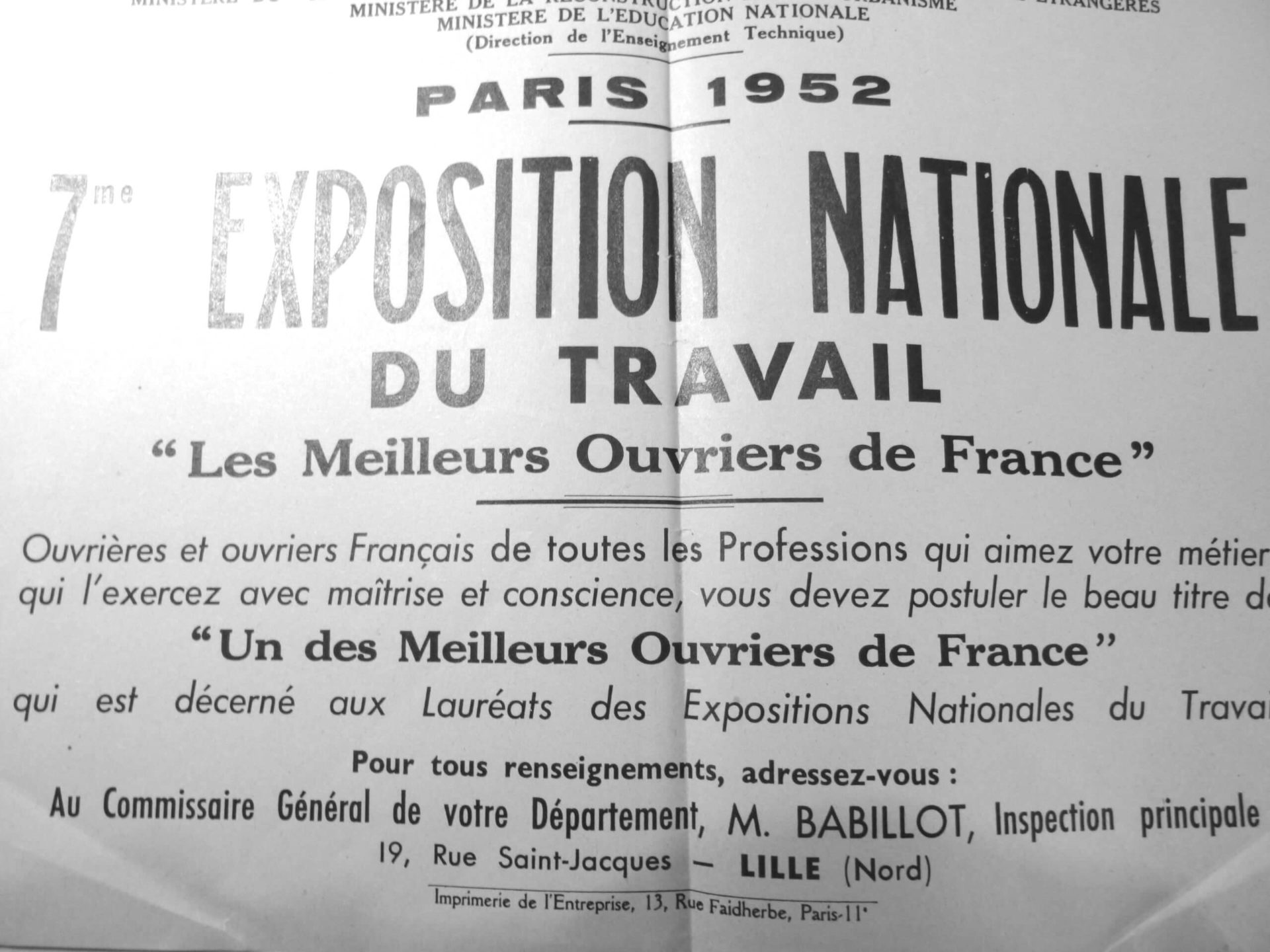

J’y ai trouvé le document qui sert en quelque sorte de bulletin officiel : il s’agit du livre « VII Exposition Nationale du Travail : Les Meilleurs Ouvriers de France » édité par les Ministères organisateurs de l’époque.

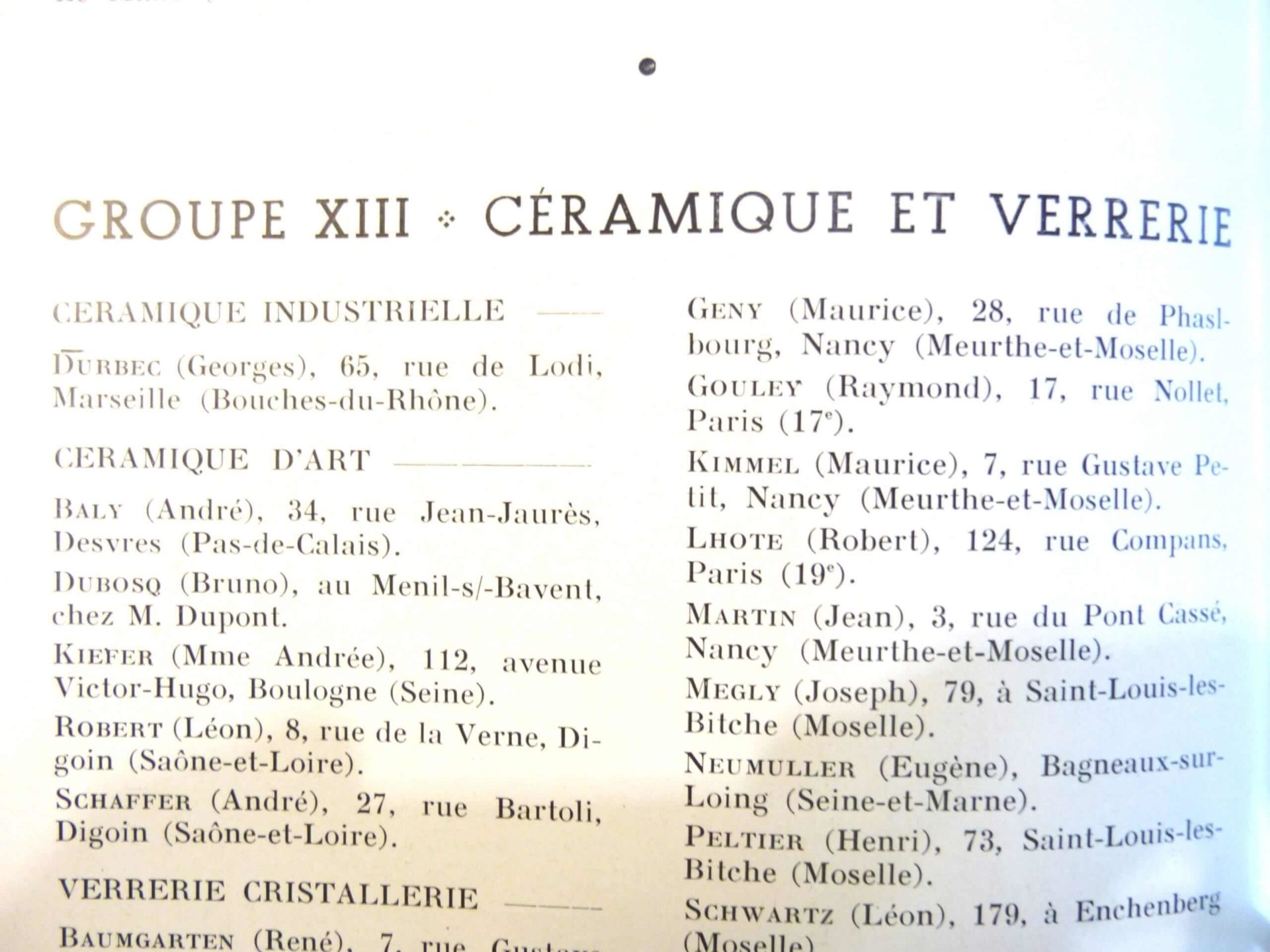

On y voit notamment, qu’en 1952 dans le Groupe XIII (Céramique et Verrerie), Classe 2 (Céramique d’art) 5 décorateurs ont reçu la médaille d’or de l’enseignement technique (qui donne seule le titre de Meilleur Ouvrier de France) : dont bien sûr André Baly.

Je trouvais tout cela fort enrichissant, mais toujours pas de grand-père à l’horizon sur un quelconque document officiel, ou pour le moins, inventorié dans un écrit !

Alors je me suis penché de près sur cette fameuse : VIIème Exposition Nationale du Travail du 28 mars 1952 organisée à Paris au Palais des Arts Modernes (maintenant appelé « Palais de Tokyo »).

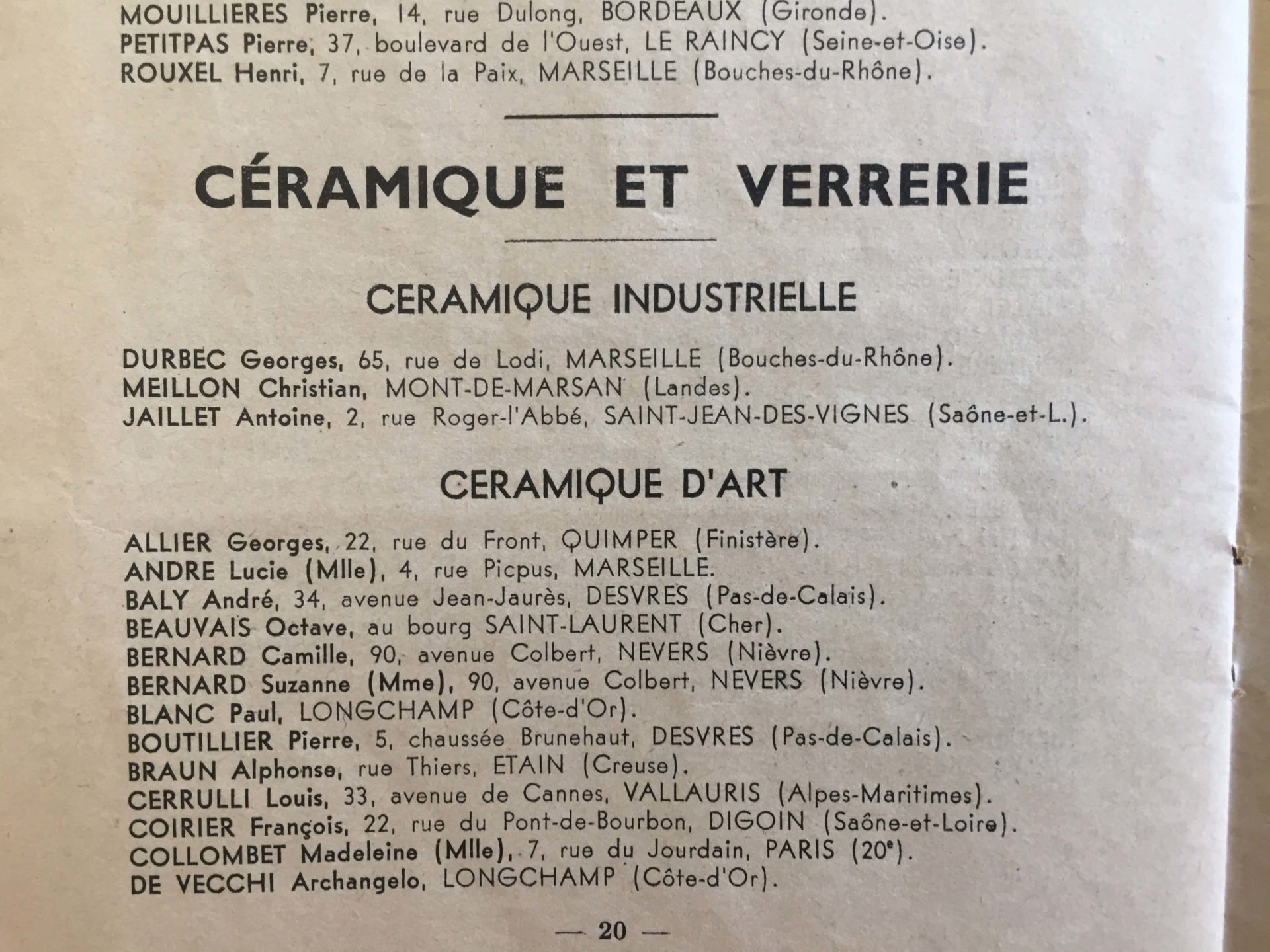

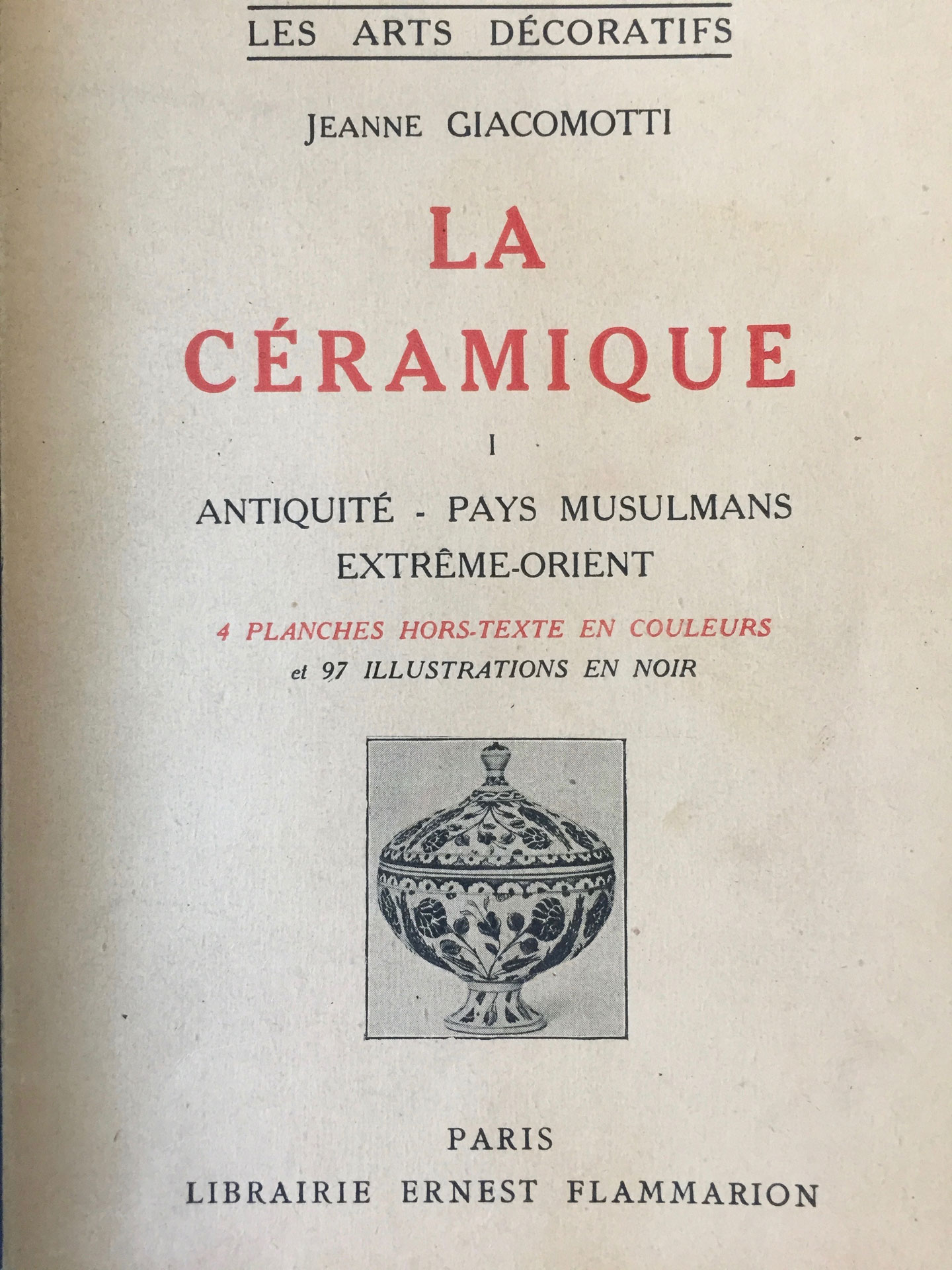

J’ai trouvé chez un bouquiniste parisien spécialisé, un livret précieux.

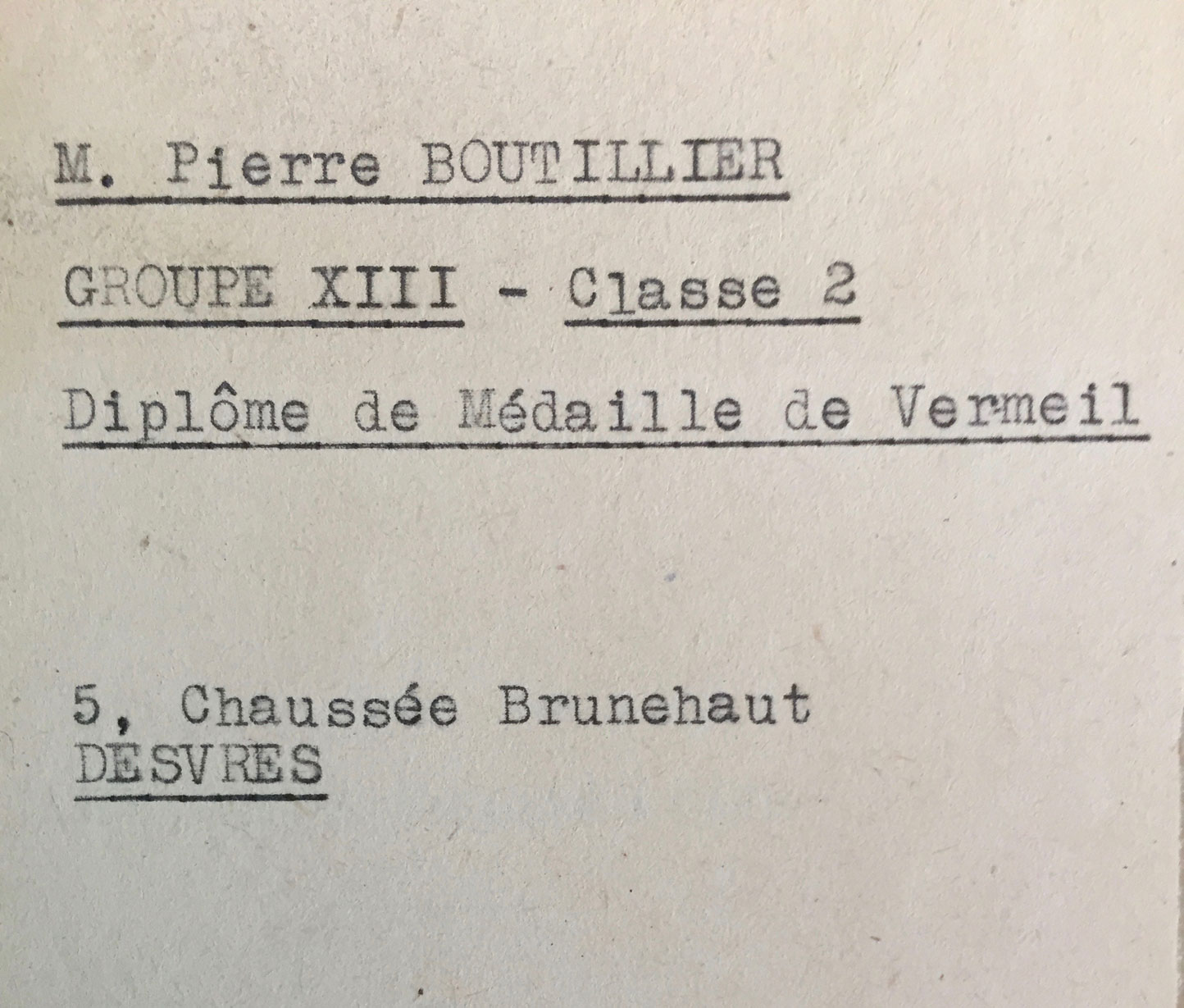

Dans ce livret édité par la République Française, concernant les exposants « jugés aptes », bien sûr on retrouve André Baly, mais surtout on trouve le nom de mon grand-père dans la catégorie XIII, céramique d’art !

De surcroît au milieu d’une trentaine d’autres décorateurs venant de Limoges, Digoin, Nevers. Tous les récipiendaires d’une médaille de l’enseignement technique, que cette dernière fût d’or, de vermeil, d’argent ou de bronze !

Enfin, j’allais trouver la preuve écrite, que la médaille reçue par mon grand-père était une médaille de vermeil.

Un jour, ma mère en fouillant dans ses placards, a trouvé un vieux livre sur la céramique, sur lequel il y avait une indication concernant mon grand-père ! J’avais enfin bouclé la boucle !

Ma grand-mère m’a raconté maintes fois que mon grand-père et tous les récipiendaires avaient eu droit à une visite privée de la manufacture de Sèvres !!! Elle me disait qu’à chaque fois que mon grand-père en parlait, il avait les yeux qui pétillaient ! Bien des années après lui, Je suis allé visiter le « temple de la céramique française » et bien sûr, j’ai compris pourquoi …

Mon grand-père avait aussi profité d’un « quartier libre » pour aller flâner à Montmartre.

Quand un peintre vient à Paris pour la première fois, c’est presque un passage obligé ! D’autant qu’en 1952, si la « butte » n’est plus depuis longtemps, le Montmartre du bateau-lavoir, le « village » est encore loin d’être devenu la carte postale touristique que nous connaissons aujourd’hui !

Ci-dessous, j’ai inséré une photo de Montmartre prise fin mars 1952, période de grand froid, tel qu’a dû le découvrir mon grand-père.

Là aussi, comme expliqué précédemment, dans cette technique, les repentirs sont quasi impossibles. On impose donc au décorateur un décor somme toute complexe où, j’allais dire : « le premier coup de pinceau doit être le bon » !

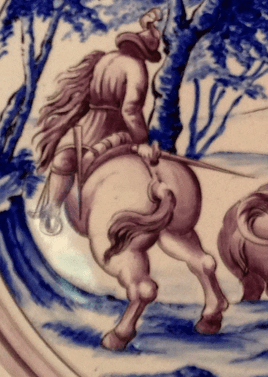

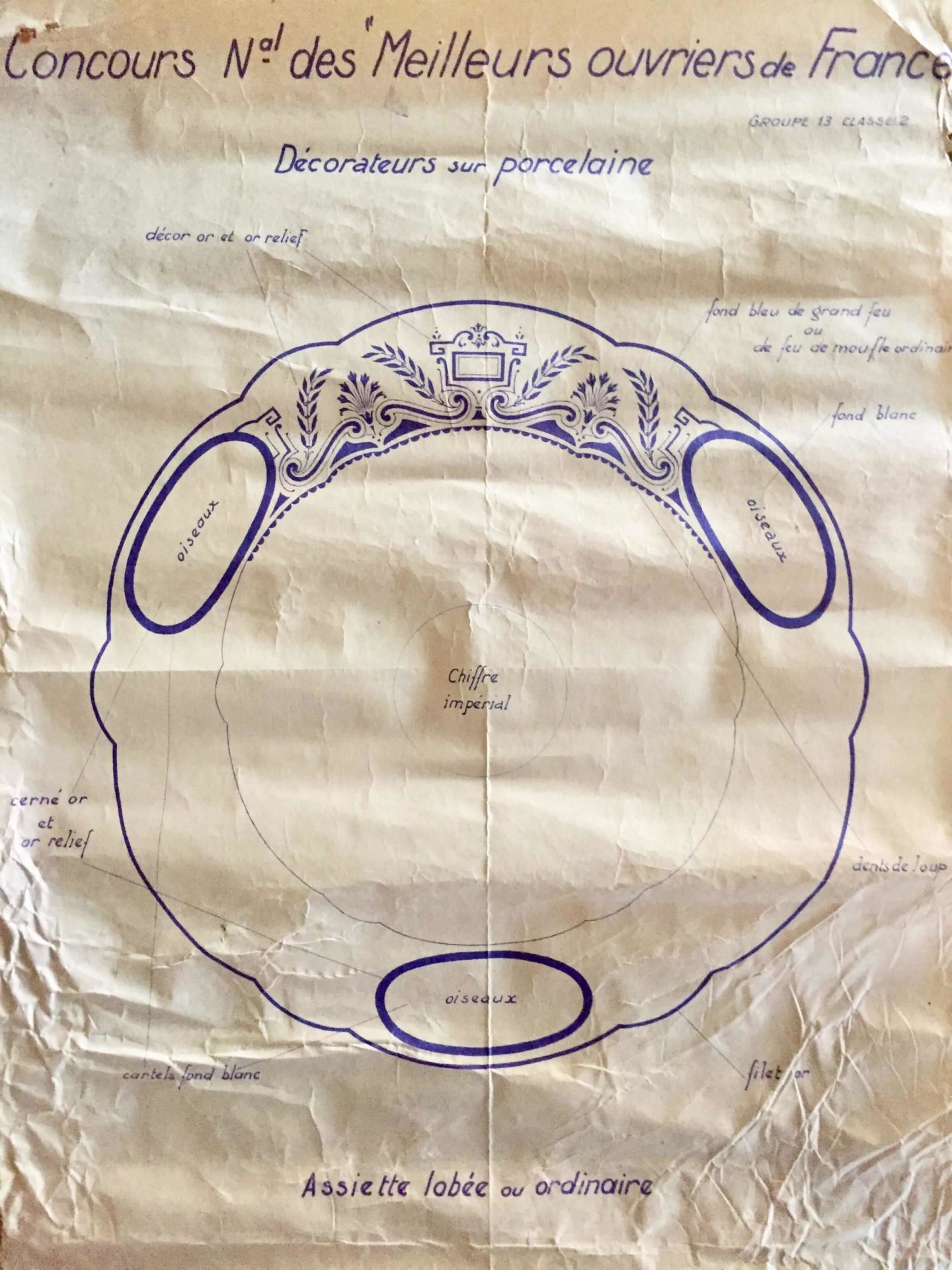

Ci-dessous, on peut admirer une superbe plaque de faïence en Moustiers, sortant de la fabrique Clérissy représentant une scène de chasse inspirée des gravures de peintre florentin Antonio Tempesta.

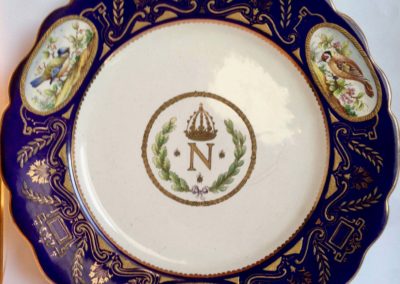

Et comparez-les aussi avec ceux de l’assiette décorée pour le concours !

Les gravures d’Antonio Tempesta, notamment celles représentant des scènes de chasse, ont influencé nombre de centres céramiques de l’époque, comme Moustiers mais aussi Nevers. Dans la base de données du musée des Arts Décoratifs de Paris, se trouve le plat ayant servi de base pour le sujet du concours. Le plat original fait 49 cm de diamètre, l’assiette du concours en fait 26 cm !!!

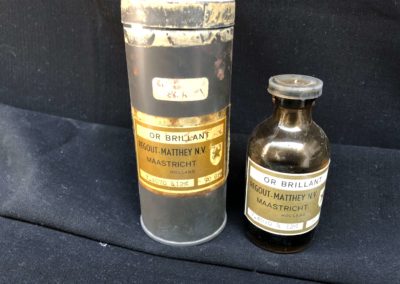

Il faut savoir que l’or liquide destiné à la céramique, est de couleur noire/marron. Sa couleur définitive ne se révèle qu’après la cuisson,

Quand vous devez l’appliquer sur un fond sombre, style bleu cobalt, la difficulté est accrue, car le décorateur a très peu de repères !

En exagérant un peu : il peint « noir sur noir ». Quand on voit en plus, la finesse du décor imposé, cela force le respect !

Voici les 3 assiettes en porcelaine décorées pour le concours

Je voudrais faire un aparté sur le maniement de l’or à la faïencerie Masse (comme cela devait être le cas dans les autres faïenceries).

Ma mère se souvient très bien que dans l’atelier de mon grand-père, trônait une balance de précision (d’un modèle similaire à la photo ci-dessous, dit « Trébuchet »). Il était le seul à avoir la clef permettant d’accéder aux fioles contenant l’or liquide. Vu le prix de ce dernier, seuls les chefs d’atelier avaient le droit de le peser (au gramme près !) et seuls les décorateurs confirmés, pouvait décorer avec ce métal précieux.

Mon grand-père se livrait de manière empirique à des « expériences » (malgré son très faible bagage technique de céramiste, et pour cause !). Ma mère m’a raconté, qu’il allait souvent discuter avec les autres services afin de parfaire sa connaissance du métier.

Il s’essayait notamment dans le travail de l’or qui est assez complexe, notamment au niveau des températures de cuisson. Ci-dessous, vous pourrez voir des « vases d’essai » d’à peine 10 cm, destinés à observer les réactions de l’or à la cuisson.

Les fioles verte et bleue ont un aspect « velours » au toucher. Mon grand-père avait mis au point cela tout seul. J’ai cru comprendre qu’il rajoutait du sucre aux pigments ?

Mais avant de poursuivre, je voudrais faire un aparté concernant André Baly, seul récipiendaire du titre de Meilleur Ouvrier de France desvrois. Il est resté jusque fin des années 60, à la faïencerie Masse Frères.

Bon nombre de décorateurs qui l’ont connu, se souviennent de son talent et de son extrême exigence en tant que chef d’atelier. Selon un ancien adjoint de direction, il fût même à l’origine de décors qui eurent un grand succès dans les années 60, comme le décor « Eglantinor » sur l’assiette ci-après :

Originaire d’Etaples, sa famille s’installe à Boulogne sur Mer, avant la 1ère guerre mondiale. Il intègre la faïencerie Delcourt début des années 20 ou il rencontrera sa future épouse, décoratrice comme lui. Ils se marient à Boulogne en 1933.

En 1958, il reçoit la médaille d’argent pour ses 25 ans d’ancienneté au sein de la faïencerie Masse. Dès lors, on peut estimer son arrivée au sein de cette dernière, vers 1933. Le rachat par les frères Masse de la faïencerie La Madeleine (Ex Delcourt) aura permis ce judicieux transfert à Desvres.

Un chef d’atelier « Grand feu » recruté en 1933, et un autre chef d’atelier « Petit feu » (mon Grand-père) recruté en 1935… En ressources humaines, on appelle cela : « étoffer les équipes ! ».

Les récompenses obtenues à ce concours quelques 20 ans plus tard, prouvent que la faïencerie Masse ne s’était pas trompée en les recrutant !

Je n’ai jamais pu voir une pièce réalisée par André Baly. J’ai appris qu’au décès de sa fille unique Monique, la somptueuse collection personnelle a été vendue par un commissaire priseur de la région.

André Baly est au deuxième rang sur cette photo dans l’atelier situé au 1er étage de la faïencerie Masse. A noter, les rangées de tiroirs derrière les décorateurs, servant à ranger les poncifs (n’oublions pas que nous sommes dans l’atelier « Grand Feu »). Au premier plan, c’est Emile Level, excellent décorateur qui fût formé auparavant dans l’atelier de mon grand-père.